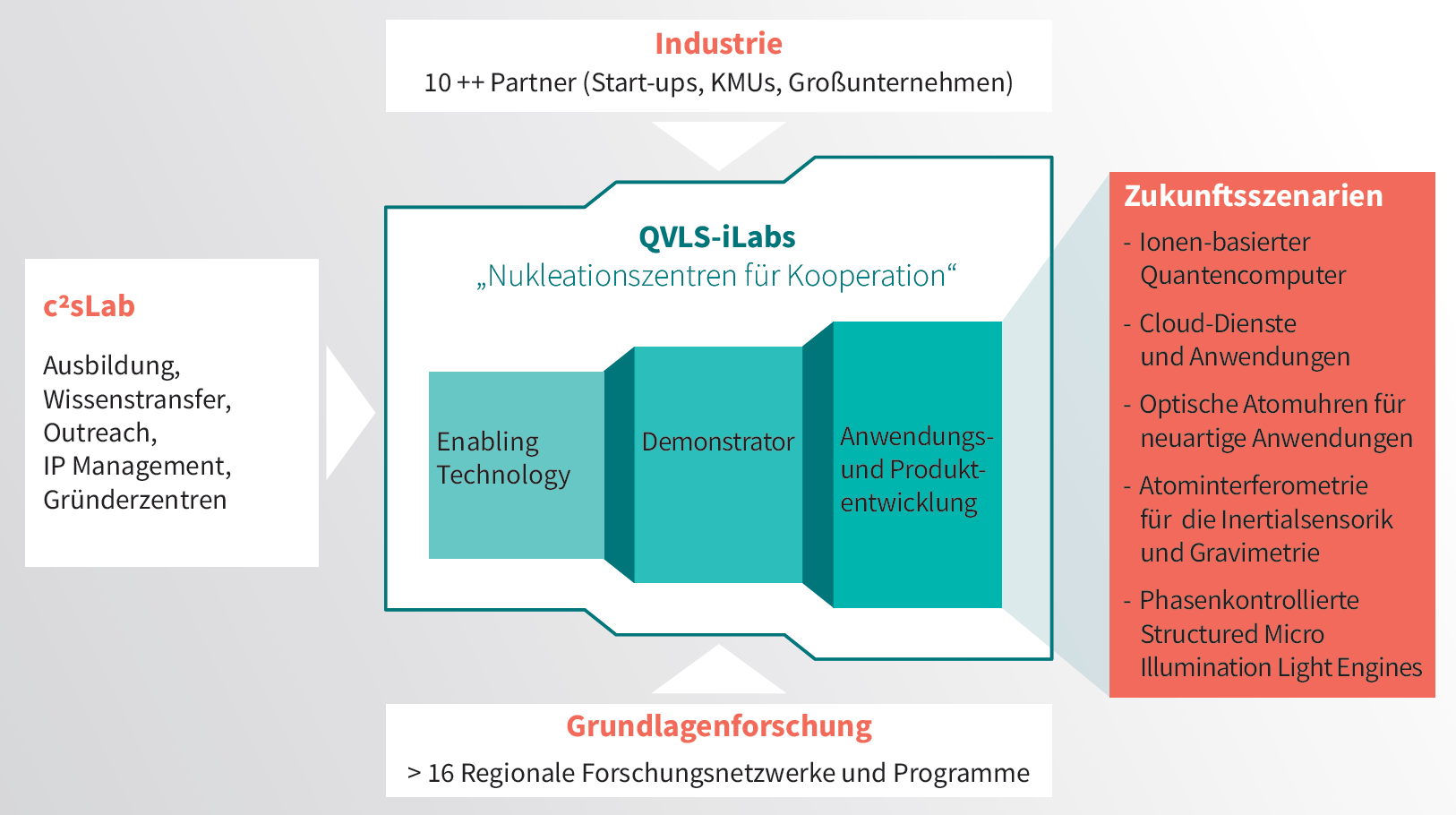

Integration Labs als Nukleationszentren für Kooperationen

Unsere Ziele

QVLS-iLabs vereint starke Akteure aus der Forschung und der Industrie mit dem gemeinsamen Ziel, die Quantentechnologie aus den Laboren zu holen und in den Markt zu bringen.

Das zentrale strategische Ziel von QVLS-iLabs ist die Stärkung der Industrie in der Quantentechnologie durch innovative Kooperationen in regionalen „Integration Labs“ (iLabs) mit Public-Private-Partnerships als Blaupause.

Als wesentliches wissenschaftlich-technisches Ziel steht dabei die Integration, Miniaturisierung und Skalierung von Quantentechnologien im Mittelpunkt, die die Entwicklung von anwenderfreundlichen, robusten und industrietauglichen Komponenten und Geräten erlaubt.

Damit sollen die wirtschaftlichen Potentiale insbesondere von Anwendungen der Quantenmetrologie und von Quantencomputern erschlossen werden.

Unsere iLabs und Projekte

Die ersten iLabs und ihre Projekte konzentrieren sich auf zentrale Enabling Technologies:

iLab „Photonic Integration“: Integration photonischer Komponenten (z.B. Laser) für die Quantentechnologie

iLab „Electronic Integration“: Integration elektronischer Komponenten (z.B. Kontrollsignale) für die Quantentechnologie

iLab „Atom and Ion Chip Trap Technology“: Konzepte der Miniaturisierung und der robusten Fertigung von z.B. Ionenfallenchips weiterentwickeln, sowie Transfer des Fertigungs-Know-Hows in die Industrie

Ergänzt werden die gemeinsamen technologischen Arbeiten in den iLabs durch das „Communication, Connection and Support Lab“: innovative Konzepte für Wissenstransfer, Unterstützung von Ausgründungen, Innovationsmanagement.

Im weiteren Verlauf können dann neue iLabs in Richtung der unten aufgeführten Zukunftsszenarien aufgebaut werden.

Zukunftszenarien

Aus dem exzellenten und breit aufgestellten wissenschaftlich-technischen Umfeld der Region gibt es diverse weitere mögliche Ansatzpunkte für bahnbrechende Quantenanwendungen, von denen einige im Folgenden beispielhaft skizziert werden.

Die iLab-Struktur wird sich diesen Anforderungen dynamisch anpassen und damit eine Reihe von disruptiven Zukunftsszenarien ermöglichen: auf Ionen basierende Quantencomputer-Plattformen werden einen völlig neuen Zugang zu Optimierungsproblemen erlauben, Anwendungen der Quantenmetrologie wie transportable Uhren und Neutralatom-Inertialsensoren werden neue Anwendungen bspw. bei Ressourcenerkundung und autonomem Fahren ermöglichen, und neuartige, strukturierte photonische Systeme zur Kontrolle von Licht auf der Quantenskala werden Anwendungen in der Höchstauflösungs-Mikroskopie, der Optogenetik und dem Neuromorphic Computing befördern. Insgesamt werden die Vorzüge und Möglichkeiten der Quantentechnologie und insbesondere der Quantenmetrologie und des Quantencomputers so für die breite Gesellschaft zugänglich gemacht und schließlich ein sich selbst tragender, neuer Wirtschaftszweig in der Region erschlossen.

Beispiele

Ionen-basierter Quantencomputer

Zur Skalierung von Ionenfallen-Quantencomputer-Hardware ist die Integration elektronischer Kontrollkomponenten auf Geräte-Ebene unabdinglich. Erst eine skalierbare Erzeugung von Kontrollsignalen ermöglicht einen registerbasierten Ansatz zur Quanteninformationsverarbeitung. QVLS-iLabs wird innovative Ansätze für integrierte Kontrolle gemeinsam mit Hardware-Herstellern vorantreiben und für den Einsatz in Quantencomputer-Demonstratoren charakterisieren. Diese Entwicklung wird unterstützt durch die Neuberufung der TU Braunschweig zu CMOS Design (V. Issakov). Komponenten werden gemeinsam mit der PTB (Raumtemperatur), der LUH (kryogene Anwendungen) und in der neu gegründeten Abteilung QCO des DLR-SI getestet und eingesetzt.

Cloud-Dienste und Anwendungen für den QC

Der Quantencomputer wird kein Gerät sein, das „einfach per Knopfdruck“ mit bestehenden Verfahren bessere Ergebnisse liefert. Anwendungen und Algorithmen müssen Hand-in-Hand mit fortschreitender Quantencomputer-Hardware entwickelt werden. QVLS-iLabs wird durch die Verbindung der Expertise der Theoriearbeitsgruppen der Region zusammen mit den Hardwareentwicklern die gesamte Breite der Expertise bündeln. In den iLabs können so zusammen mit externen industriellen Nutzern Lösungen für Problemstellungen aus der Wirtschaft angegangen und für die bestehende Hardware optimiert werden. So können früh Anwendungen entwickelt werden, die alle klassischen Möglichkeiten übertreffen und damit das volle Disruptionspotential des Quantencomputers freisetzen.

Transportable, robuste optische Atomuhren für neuartige Anwendungen

5 – 8 % des Bruttoinlandsprodukts hängen von der Navigation ab (acatech) und die Entwicklung von Navigationssystemen ist untrennbar mit der Entwicklung von Atomuhren und der Übertragung von Zeitsignalen verbunden. Durch den von mehreren Nationen angestrebten Ausbau von Satellitennavigationssystemen und durch verbesserte Auswerteverfahren können die Techniken zur Standortbestimmung unter Ausnutzung hochgenauer Atomuhren zunehmend verfeinert werden. Präzisere Zeitnormale, die hier durch hybride Integration zu kompakten und feldtauglichen Geräten weiterentwickelt werden sollen, bieten weitere Entwicklungsmöglichkeiten, z. B. für autonomes Fahren und Industrie 4.0, höhere Bandbreiten in Mobilfunk- und Datennetzen durch genauere Synchronisierung. Darüber hinaus bieten transportable hochpräzise Atomuhren in der relativistischen Geodäsie einen neuartigen und komplementären Ansatz der Erdvermessung zu bestehenden Technologien.

Atominterferometrie für die Inertialsensorik und Gravimetrie

Künftige Generationen von Chip-basierten Quanteninertialsensoren versprechen eine hohe Empfindlichkeit, sind breit einsetzbar und preisgünstig. Durch hochempfindliche Absolutmessungen wird diese Klasse von Sensoren einerseits in großflächigen Netzwerken derzeit vorherrschende klassische Federgravimeter verdrängen, andererseits wird der Einsatz dieser Sensorik auf beweglichen Plattformen die Exploration und die Fluggravimetrie revolutionieren sowie eine zuverlässige Technologie für die GPS-unabhängige Navigation ermöglichen. Somit ergeben sich Anwendungen, die von Grundwasser- und Ressourcenmanagement über Katastrophenfrühwarnung bis hin zu erhöhter Sicherheit im autonomen Fahren und Fliegen einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben werden. Des Weiteren können Atominterferometer potentiell in Satelliten z.B. zur Messung atmosphärischer Störkräfte und zur Unterstützung der Satellitensteuerung eingesetzt werden.

Phasenkontrollierte Structured Micro Illuminatio Light Engines (PC-SMILE)

SMILE Light Engines sind bisher inkohärente Lichtquellen auf der Basis von mikro- und NanoLEDs. Die Erweiterung hin zu kohärenten Lichtquellen erfordert die Integration nanostrukturierter Meta-Oberflächen, die parallel als Basis für rauscharme hochreflektierende Spiegel für Gravitationswellendetektoren oder für neuartige Ansätze für Bragg-Reflektoren entwickelt werden. Diese Weiterentwicklung wird zu integrierten photonischen Chips mit vollständiger Kontrolle von Licht auf der Nanoskala führen und ein ganzes Universum neuartiger Anwendungen in den Bereichen Optogenetik, biomedizinischer Sensorik oder Neuromorphic Computing erschließen. Dies schließt die Kontrolle z.B. einer örtlichen Auflösung im Bereich unterhalb von 50 nm sowie Licht mit Drehimpuls („Twisted Light“, Optical Angular Momentum Light) ein.

Über Uns

In den vergangenen Jahren haben die Leibniz-Universität Hannover (LUH) und die Technische Universität Braunschweig (TU-BS) ihre Aktivitäten in der Quantentechnologie durch gemeinsame wissenschaftliche Projekte im Rahmen der Forschungsallianz Hannover-Braunschweig, gemeinsamer Berufungen sowie gemeinsam genutzter Forschungsbauten strategisch weiterentwickelt. Ein Alleinstellungsmerkmal besteht in der langfristigen und engen Zusammenarbeit beider Universitäten mit dem zweitgrößten nationalen Metrologie-Institut weltweit, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig, die selbst erhebliche Mittel für die Forschung in der Quantentechnologie bereitstellt. Darauf aufbauend wird QVLS-iLabs zusätzlich durch das 2019 an der PTB eingerichtete Quantentechnologie-Kompetenzzentrum QTZ unterstützt, das einen Fokus auf den Transfer von Quantentechnologien aus der Grundlagenforschung in die industrielle Anwendung legt. Das erst kürzlich neu gegründete DLR-Institut für Satellitengeodäsie und Inertialsensorik (DLR-SI) in Hannover wird QVLS-iLabs zukünftig weiter verstärken. DLR-SI wird mehr als 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, spezialisierten Einrichtungen für Prototyping und Partnerschaften mit der Industrie einbringen. Die Region Hannover-Braunschweig hat sich durch die bisherigen Initiativen in den letzten Jahren zu einem Hotspot der Quantentechnologie-Forschung entwickelt. Die beiden Universitäten und die PTB haben ein Exzellenzcluster QuantumFrontiers, viele SFBs und Graduiertenkollegs eingeworben und zusätzlich Erfahrung in der strategischen Kooperation mit international tätigen Unternehmen ebenso wie mit Startups vorzuweisen.

Die Region kann schon jetzt auf eine Reihe erfolgreicher Kooperations- und Transferprojekte mit der Industrie auf dem Gebiet der Quantentechnologien verweisen. Im Industrie-geführten Projekt optIclock wurde die weltweit erste optische Atomuhr bis zu TRL 6 entwickelt. Die Ausgründung Supracon AG hat das erste kommerziell verfügbare quantenbasierte Spannungsnormal marktreif entwickelt. Weitere Ausgründungen wie z.B. die QubeDot GmbH (nanophotonische Plattformen zur Kontrolle von Licht auf der Nanoskala) und die Agile Optic GmbH (Speziallösungen im Bereich Optik und Optomechanik) sind weitere Beispiele für eine erfolgreiche regionale Transfer-Aktivität.

Speaker Board

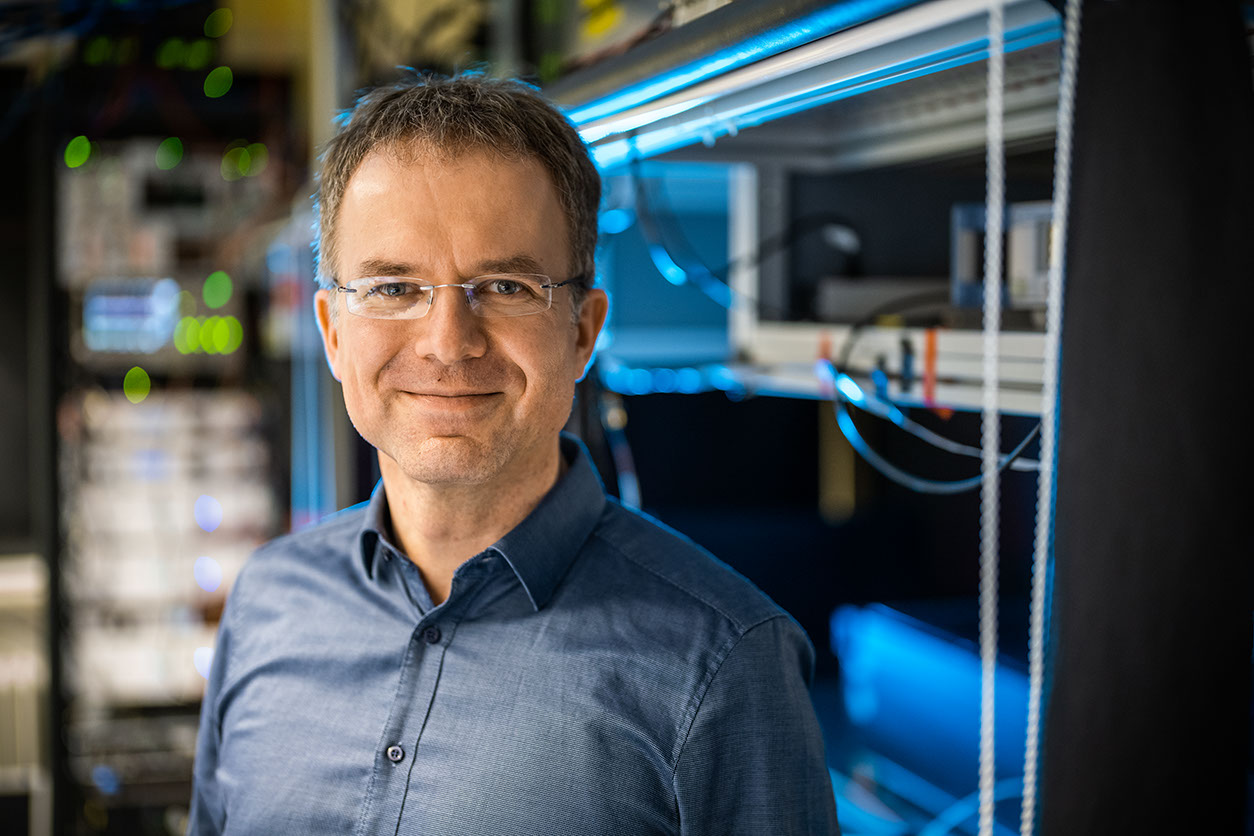

Prof. Christian Ospelkaus (LUH)

Sprecher

Prof. Andreas Waag (TU-BS)

Co-Sprecher

Dr. Nicolas Spethmann (PTB)

Koordinator

Kick-Off am 22. Mai 2023

Am 22.5.2023 starte der Zukunftscluster QVLS-iLabs mit einem gemeinsamen Kick-Off aller Beteiligenden auf dem Geländer der Deutsche Messe AG. Der Tag zeichnete sich durch spannenden Vorträgen und Diskussionen, dem Knüpfen von Kontakten und dem Finden von Synergien aus. Wir freuen uns auf die kommende intensive Zusammenarbeit und bedanken uns bei allen Teilnehmenden.

Bund fördert QVLS-iLabs mit bis zu 15 Millionen Euro

Die QVLS-iLabs sind einer der sieben Gewinner der zweiten Runde des Clusters4Future-Wettbewerbs: Bis zu 15 Millionen Euro des Bundes werden in den kommenden drei Jahren in die niedersächsischen QVLS-iLabs fließen. Das hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung am 18.07.2022 bekannt gegeben. „Das zeigt: Niedersachsens Spitzenforschung hat auch dank herausragender Netzwerke gute Chancen im Wettlauf um die Zukunftstechnologie“, so Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler. „Denn Innovation lebt vom Austausch.“

Das Integration Lab des Quantum Valley Lower Saxony (QVLS) hatte als eines von 15 Projekten die zweite Runde des Wettbewerbs Clusters4Future des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erreicht. Bis Februar 2021 hatten sich ursprünglich 117 Projekte für die Förderung beworben. Für die Ausarbeitung eines tragfähigen Konzepts standen dem iLab innerhalb von sechs Monaten 250.000 Euro zur Verfügung, anschließend wurden Mitte 2022 die sieben Zukunftscluster ausgewählt.

Mit dem Wettbewerb will das Bundesministerium regionale Innovationsnetzwerke zwischen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen stärken. Im Integration Lab (iLab) wollen die Partner Leibniz-Universität Hannover (LUH), Technische Universität Braunschweig (TU-BS), Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) und das DLR-Institut für Satellitengeodäsie und Inertialsensorik (DLR-SI) innerhalb des Niedersächsischen Quantenverbunds (Quantum Valley Lower Saxony, QVLS) den Wissens- und Technologietransfer aus der Quantenforschung, insbesondere des Quantencomputings, in die Industrie voranbringen.

„Die TU Braunschweig ist stolze Partnerin der QVLS-iLabs. Das Zukunftscluster gibt uns die Rahmenbedingungen, unsere umfassende Forschung zu Nanophotonik und Elektronik-Integration nachhaltig in die Anwendung zu bringen. Zusammen mit unseren Partnern im Quantum Valley Lower Saxony können wir so auf breiter Basis die zweite Quantenrevolution mitgestalten”, sagt Professorin Angela Ittel, Präsidentin der TU Braunschweig.

„Mit QVLS-iLabs fördert das BMBF ein starkes Innovationsnetzwerk in der Quantentechnologie. Wir freuen uns, dass wir so dieses spannende Thema gemeinsam in die Anwendung bringen dürfen. Die Quantentechnologie in der Region basiert auf exzellenter Forschung und Infrastruktur, die das Land Niedersachsen nachhaltig fördert“, so Prof. Dr. Ospelkaus, Leibniz Universität Hannover und PTB Braunschweig.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass wir mit QVLS-iLabs den Transfer der Quantentechnologie in die Anwendung vorantreiben können. Dies geschieht im Schulterschluss mit der Industrie und auf der Basis eines exzellenten wissenschaftlichen Umfelds der Region Hannover-Braunschweig“, so Dr. Nicolas Spethmann, Quantentechnologie-Kompetenzzentrum und QUEST Institut für Experimentelle Quantenmetrologie, Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

Über Clusters4Future

Die Zukunftscluster-Initiative ist ein wettbewerbliches Verfahren, das die besten Ideen für innovative Wertschöpfung unter dem Motto „Clusters4Future“ sucht. Ausgewählt werden solche Forschungsansätze, die am besten zu den Zielen der Förderinitiative beitragen.